- 『タウンライフ』で確実に間取りをもらうコツを知りたい

- 「間取り来ない」なんてことが起きないようにしたい

資料請求すると住宅メーカーから家づくり計画書(間取りプラン)が貰える『タウンライフ』。

ですが、ネットを調べると「間取りが貰えなかった」という投稿があります。

家づくり計画書を請求したのに、間取りプランも来なかったら嫌ですよね。

今回は間取りプランが貰えない原因とその対策方法についてお伝えます。

他のブログやサイトでは言及されてない家づくり計画書を請求する際の入力ガイドも解説。

この記事を読めば、「間取りプランが貰えない…」なんてことは起きません。

『タウンライフ』を使って間取りプランがほしい方はこの記事を読まないと損です。

住宅展示場めぐり、もうクタクタ…

太陽の下で何件ものモデルハウスを巡る。

営業の熱心な話を聞くうちに、気づけば夕方。

帰り道、夫婦でため息をついた。

「結局、どこがいいのかわからないね…」

家づくりって、こんなに疲れるもの?

そんなときに出会ったのが『タウンライフ』。住まいのプランを一括で届けてくれるWebサービス。

スマホからたった3分の入力で、

- あなたにぴったりの「間取りプラン」

- 土地費用を含めた「資金計画」

- あなたの希望エリアの「土地情報」

これらをまとめた「家づくり計画書」を一括で、しかも無料で手に入ったんです。

理想の家の具体的なイメージがグンと湧くから、もう無駄に展示場を回る必要もありません。

ラクに家づくりを始めたいなら、今すぐ無料で「家づくり計画書」を受け取ってみましょう。

【PR】タウンライフ

『タウンライフ』で間取りもらう方法

タウンライフのフォームを埋めていく際に「未定」を入れない。

これだけで「せっかく入力したのに間取りプランが来ない」なんてことはなくなります。

分かりやすく解説しましょう。

入力フォームで「未定」を入れない

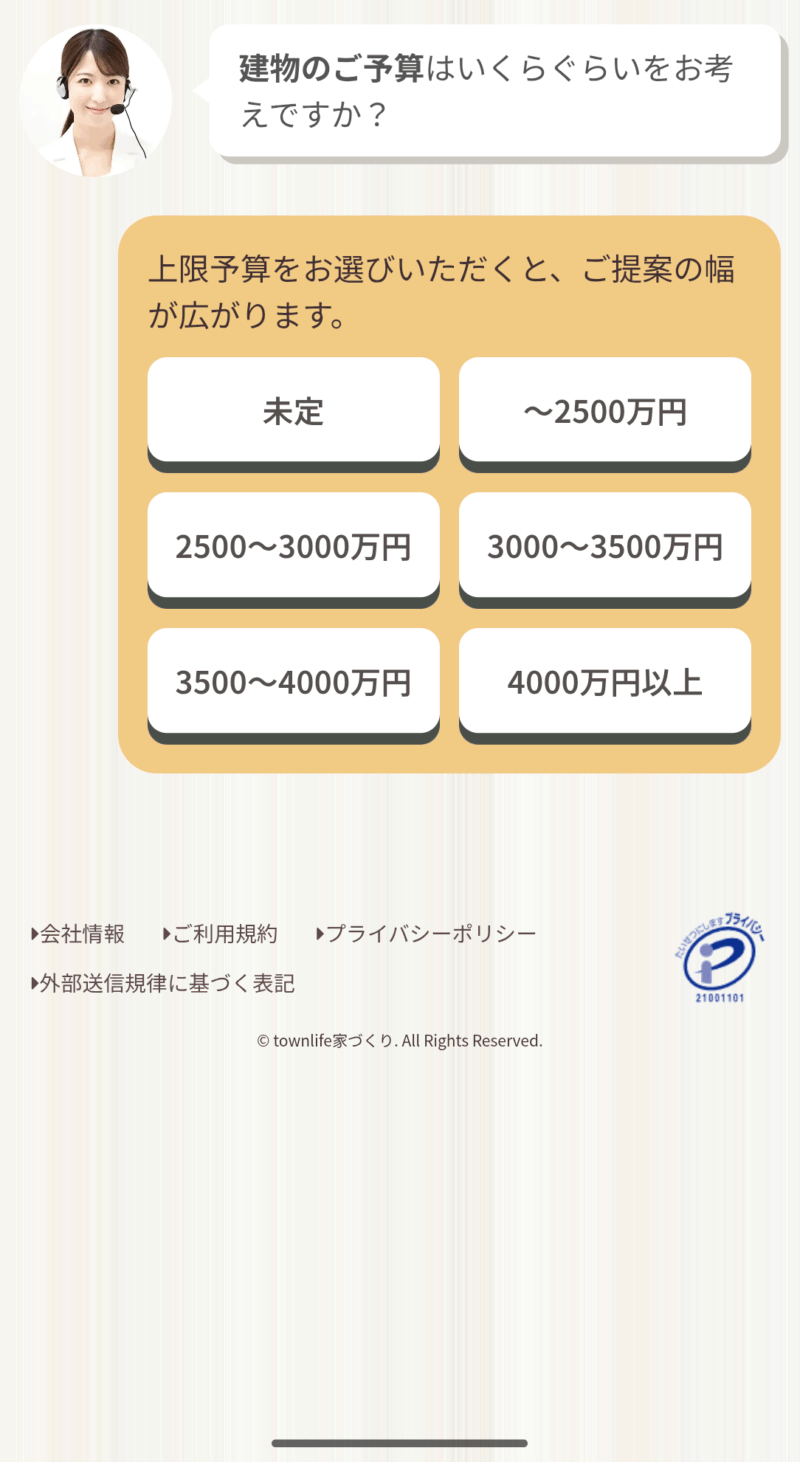

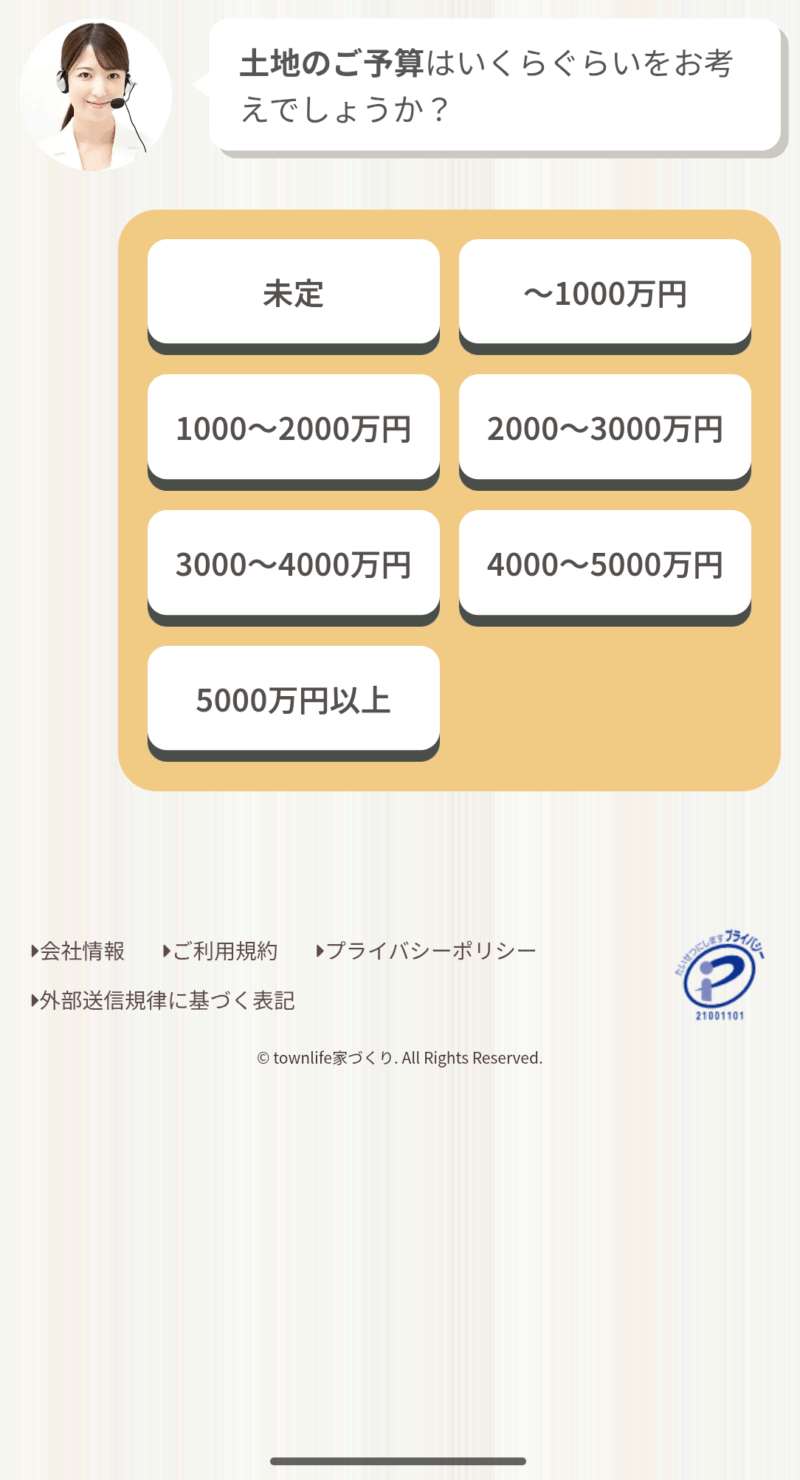

タウンライフのフォームでは、以下のように建てたい家の条件を選択形式で選んでいきます。

※『タウンライフ 家づくり』の家づくり計画書の請求フォームのスクリーンショット

- 希望の階数:平屋 or 2階 or 3階

- 希望の間取り:2LDK or 3LDK or 4LDK など

- 土地の広さ:20坪前後、30坪前後、40坪前後 など

こうした選択形式で「未定」を極力選ばないこと。

これさえ守れば、間取りプランが来ないということは避けられます。

「未定」が多い=家づくりのプランを立てづらい

たとえば、階数が未定だと、平屋なのか2階建てなのか分かりません。

家づくりプランを作るハウスメーカー側としても間取りプランを考えづらくなります。

階数に限らず「間取り」や「家族構成」などでも同様に「未定」があるだけ、プランが作れません。

間取りプランをもらうための入力ガイド

「「未定」を選ばないことはわかったけど、何を選べば良いかわからないんだけど」

…という方も多いと思います。

そこで家づくり計画書のフォームの各設問でどれを選べば良いか分かるガイドを用意しました。

これを見ればどれが選べば良いかわかります。間取りプランがほしい方はぜひご確認ください。

以下から実際にタウンライフの入力フォームを開いて、このガイドを見ながら進めればラクです。

【PR】タウンライフ

上記で公式ページに飛んだら「家づくり計画書を取り寄せる」ボタンを押しましょう。

家づくり計画書のフォーム画面に進みます。

『タウンライフ』選択項目:希望の階数

階数に悩む方は、以下の表を参考にしてみてください。

それでも判断がつかない場合は、もっともポピュラーな選択肢である「2階建て」を選択しましょう。

※リクルート「2024年注文住宅動向・トレンド調査」によると、注文住宅を建築した人の70%が「2階建て」を選択している

| 階数 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 平屋 | ・シンプルな動線でバリアフリーにしやすい ・光熱費やメンテナンス費用などが安い ・地震の揺れなど災害に強い | ・日当たりやプライバシーの確保に工夫が必要 ・広めの土地が必要で、固定資産税が比較的高い |

| 2階建て | ・パブリック空間とプライベート空間をわけやすい ・土地がせまくても居住スペースを確保しやすい ・建築コストも比較的安い | ・階段の昇り降りが生じる。 ・外壁のメンテナンス費や光熱費がかかりやすい ・2階部分は地震の揺れの影響を受けやすい |

| 3階建て | ・狭い土地を最大限活用できる ・眺望や彩光を確保しやすい ・間取りの選択肢が豊富(フロアごとの使い分けも可) | ・建築費が高い ・冷暖房効率が悪く、光熱費などの高くなる ・建てる地域や土地によっては高さ制限で建築不可 ・階段の昇り降りが大変(とくに老後) |

『タウンライフ』選択項目:ご希望の間取り

希望の間取りは、家族構成でだいたい決まります。

間取りごとに家族構成ごとに表をまとめた。こちらを見て希望の間取りを選びましょう。

| 間取り | おすすめ家族構成 | 基本情報 | おすすめの部屋割り |

|---|---|---|---|

| 2LDK | ・夫婦 ・夫婦子ども1人 | ・リビング・ダイニング・キッチンが1つ ・他に部屋が2つ | ・LDKは共用 ・寝室に1部屋、仕事や趣味の部屋に1部屋 ・夫婦で1部屋ずつ ・夫婦で1部屋、子ども1部屋 |

| 3LDK | ・夫婦子ども1人 ・夫婦子ども2人 | ・リビング・ダイニング・キッチンが1つ ・他に部屋が3つ | ・LDKは共用 ・夫婦で1部屋と仕事部屋に1部屋、子ども1部屋 ・夫婦で1部屋、子ども1人1部屋 |

| 4LDK | ・夫婦子ども2人 ・夫婦子ども3人〜 | ・リビング・ダイニング・キッチンが1つ ・他に部屋が4つ | ・LDKは共用 ・夫婦で1部屋、残りは子ども部屋 ・夫婦で1部屋ずつ、残りは子ども部屋 ・残った部屋を趣味や高齢者の部屋へ |

| 5LDK | ・夫婦子ども3人 ・夫婦子ども4人〜 | ・リビング・ダイニング・キッチンが1つ ・他に部屋が5つ | ・LDKは共用 ・夫婦で1部屋、残りは子ども部屋 ・夫婦で1部屋ずつ、残りは子ども部屋 ・残った部屋を趣味や高齢者の部屋へ |

『タウンライフ』選択項目:大人の人数

建てる家で住む予定の大人の人数を入れるだけで良いです。

『タウンライフ』選択項目:子どもの人数

現時点で子どもを作るか決まってない方は、とりあえず子ども「1名」を選びましょう。

「夫婦2人」の家で作ったあとに子どもができた場合、部屋数不足・収納不足の問題が起きます。

リフォームのコストもかかりますし、建てた家の構造上できない可能性も…。

一方、「子ども1人」前提で作って子どもを持たなくても、余った部屋は書斎・趣味部屋として活用可能。

「子ども1人を前提」に設計しておいた方が、失敗が少ないです。

『タウンライフ』選択項目:建物予算

建物の予算が分からないという方は、注文住宅を建てた人の平均建築費を参考にしましょう。

以下はフラット35の利用者調査(22年度)で地域別で建設費用の平均をまとめた表です。

住んでいるエリアの建設費に近い金額を選択すれば問題ありません。

| エリア | 建設費 |

|---|---|

| 全国平均 | 3,194万円 |

| 首都圏 | 3,117万円 |

| 近畿 | 3,133万円 |

| 東海 | 3,394万円 |

| その他地域 | 3,223万円 |

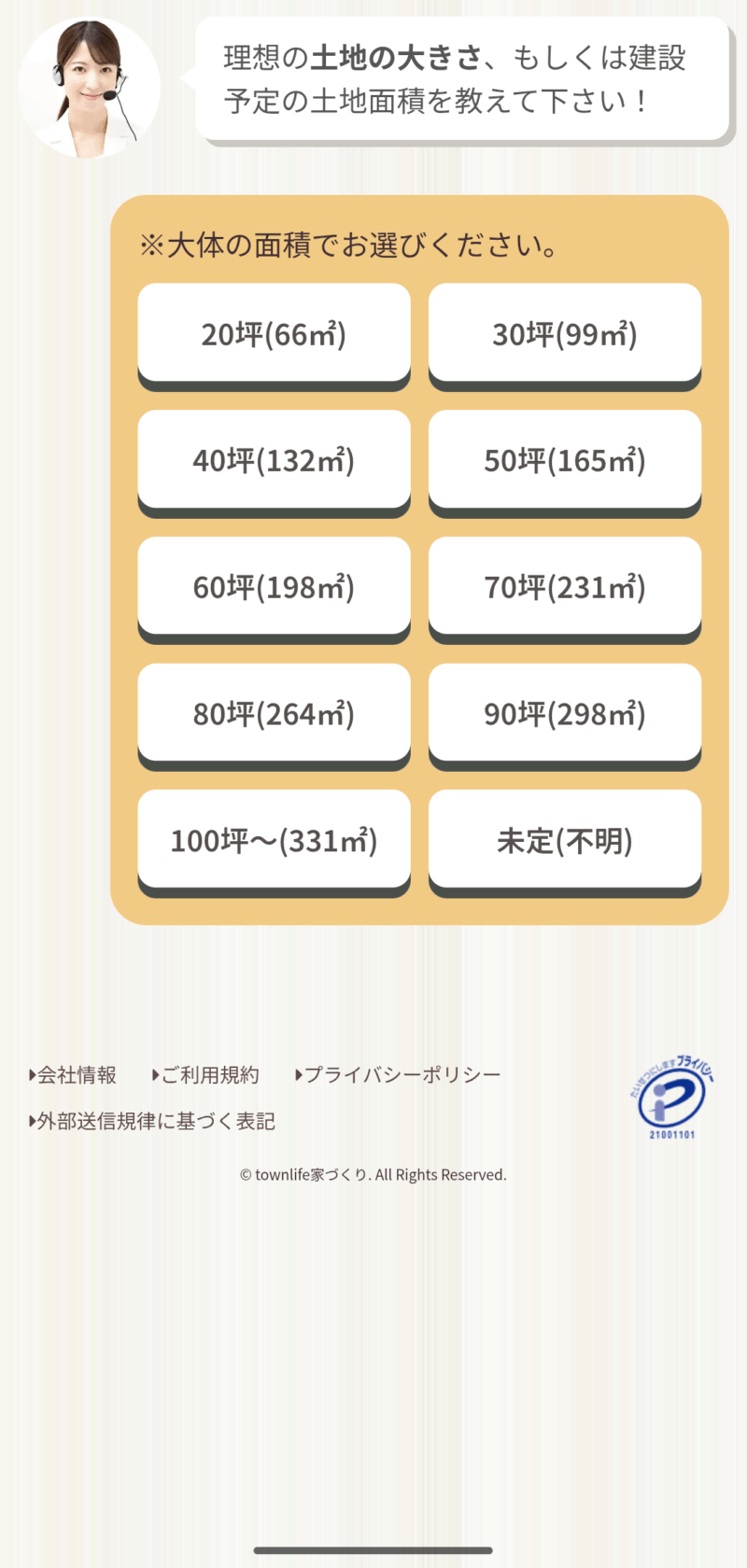

『タウンライフ』選択項目:土地の大きさ

『タウンライフ 家づくり』の家づくり計画書の請求フォームのスクリーンショット

建てるエリア(地方か都市部)、住宅予算、家族構成で土地の広さも変わります。

考えるのが面倒くさい…けど間取りプランはほしいという方は以下の早見表を参考にすると便利です。

用途/ニーズと敷地面積の目安をまとめています。これに沿って選びましょう。

| 用途/ニーズ | 敷地面積の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 都市部の狭小地住宅 | 20〜30坪 | ・縦に空間を利用する設計 |

| 夫婦2人の住宅 | 30〜40坪 | ・最低限の生活空間を確保 ・都市部では一般的な広さ |

| 子どもがいる家族の住宅 | 40〜60坪 | ・将来の部屋数を考慮 ・庭や駐車スペースも確保可能 |

| 郊外のゆったりした住宅 | 50〜70坪 | ・ゆったりとした生活空間を確保 ・庭や駐車スペースも広く取れる |

| 2世帯住宅 | 70〜100坪 | ・2世帯が快適に暮らせる広さ |

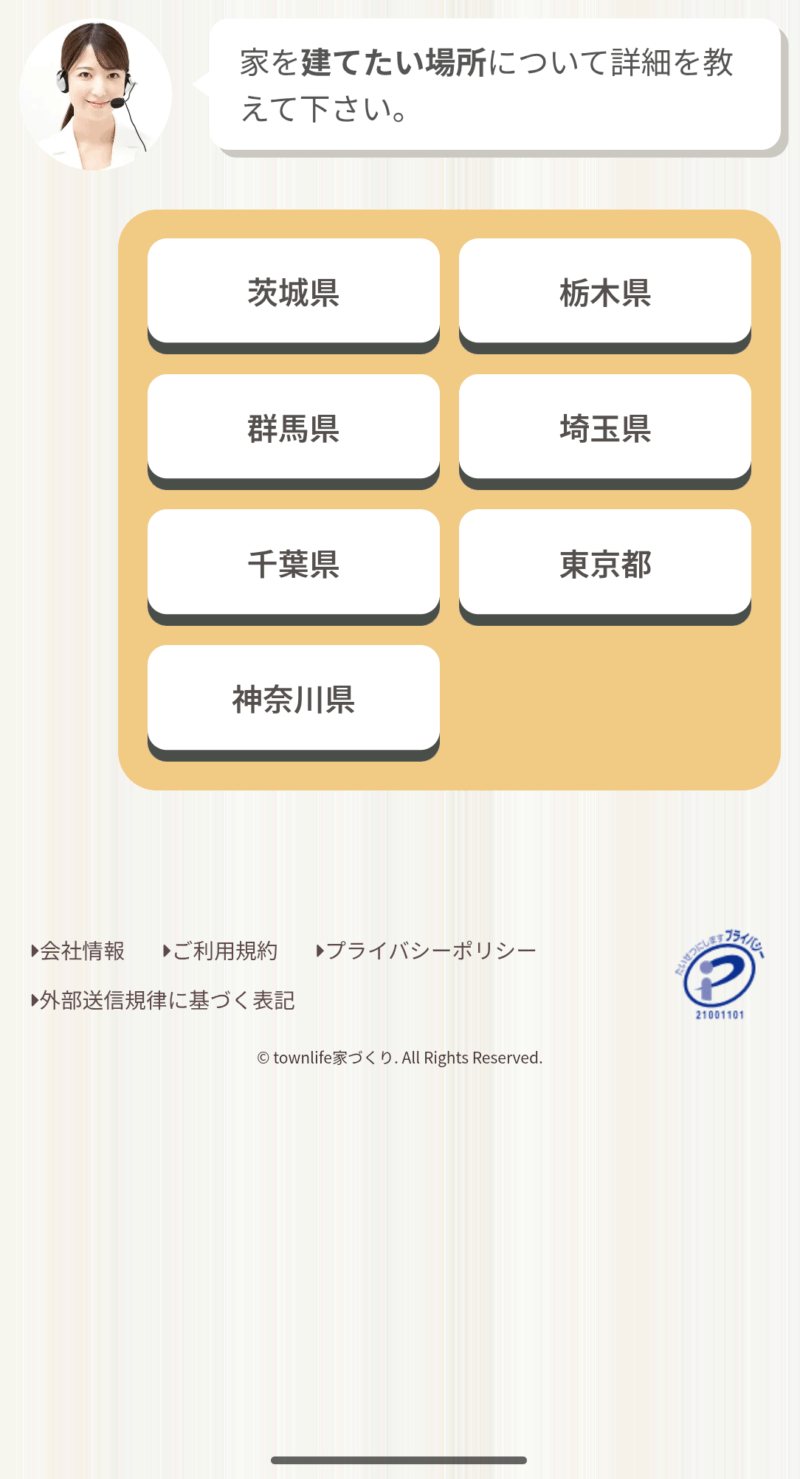

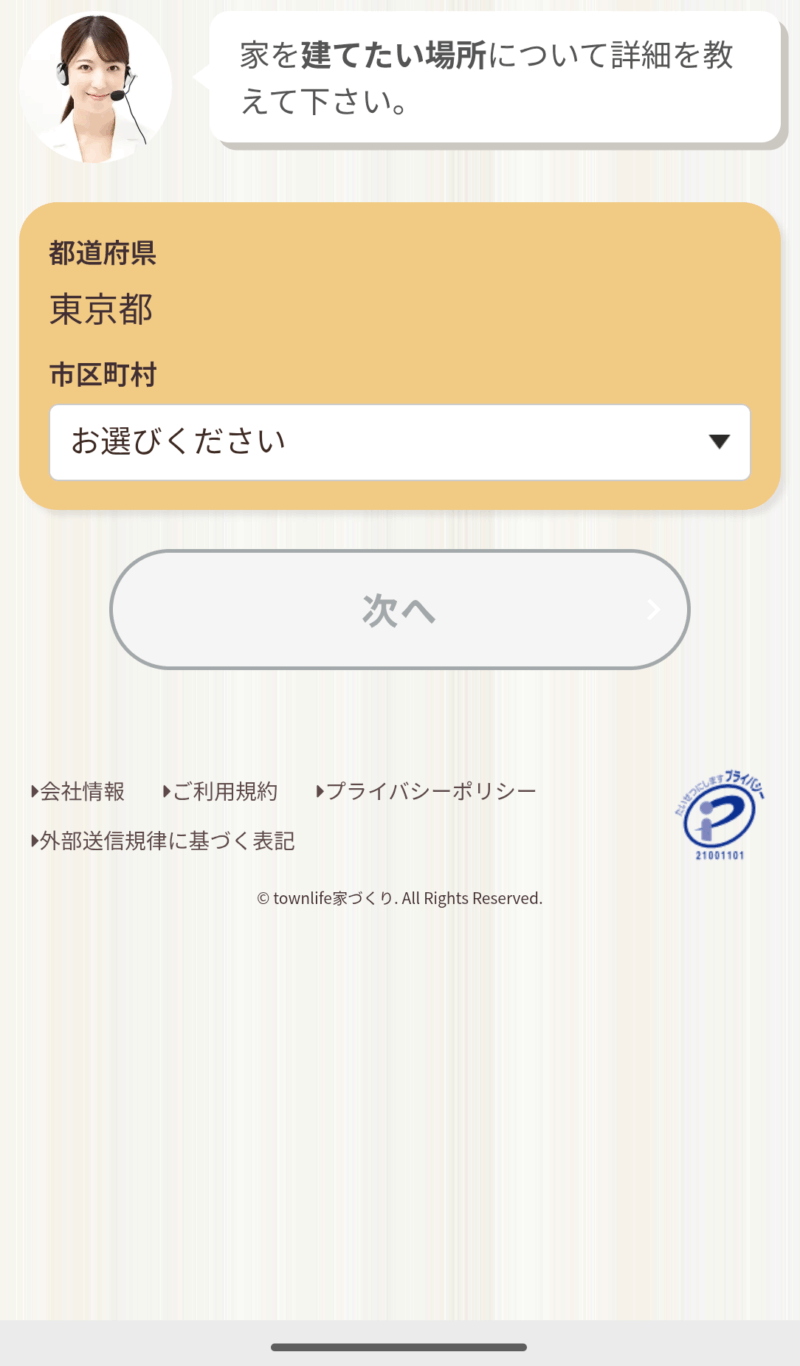

『タウンライフ』選択項目:建てたいエリア

※『タウンライフ 家づくり』の家づくり計画書の請求フォームのスクリーンショット

こちらは建てたいエリアをそのまま選ぶだけで構いません。

『タウンライフ』選択項目:土地の予算

土地の取得費用も収入や貯金状況などで変わります。

判断に迷う場合は、フラット35の調査(22年度)エリア別の土地取得費の平均値を参考にすると便利です。

| エリア | 土地取得費 |

|---|---|

| 全国平均 | 1,499万円 |

| 首都圏 | 2,288万円 |

| 近畿 | 1,760万円 |

| 東海 | 1,299万円 |

| その他地域 | 927万円 |

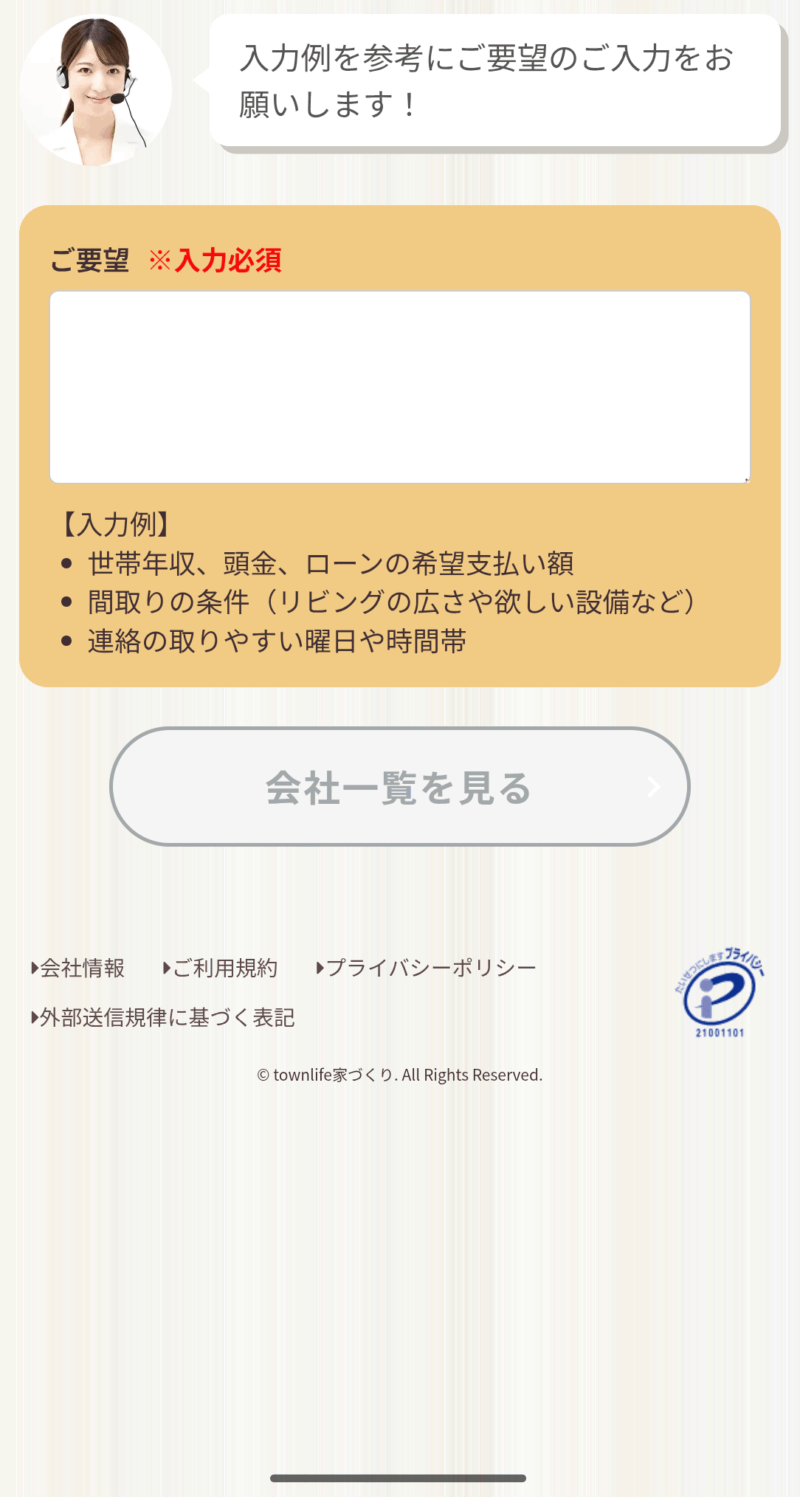

『タウンライフ』入力項目:ご要望

ここの箇所はなんでも良いのでとりあえず項目を埋めればOKです。

なんて書けばよいか分からない方は連絡の取りやすい時間や曜日を記すのが良いと思います。

住宅展示場めぐり、もうクタクタ…

太陽の下で何件ものモデルハウスを巡る。

営業の熱心な話を聞くうちに、気づけば夕方。

帰り道、夫婦でため息をついた。

「結局、どこがいいのかわからないね…」

家づくりって、こんなに疲れるもの?

そんなときに出会ったのが『タウンライフ』。住まいのプランを一括で届けてくれるWebサービス。

スマホからたった3分の入力で、

- あなたにぴったりの「間取りプラン」

- 土地費用を含めた「資金計画」

- あなたの希望エリアの「土地情報」

これらをまとめた「家づくり計画書」を一括で、しかも無料で手に入ったんです。

理想の家の具体的なイメージがグンと湧くから、もう無駄に展示場を回る必要もありません。

ラクに家づくりを始めたいなら、今すぐ無料で「家づくり計画書」を受け取ってみましょう。

【PR】タウンライフ

『タウンライフ』の間取りは参考程度に

間取りプランをもらえるのは魅力ですが、1つ注意点があります。

それは「あくまでも参考程度に留めるのがベター」という点です。

理由は以下のとおり。それぞれ解説します。

- 10回以上の打ち合わせするのも珍しくない

⇒資料請求の入力で提出される間取りは仮も仮のプラン - 土地が決まってない場合は机上の空論になる

⇒間取りプランを確定することが不可能なため

10回以上の打ち合わせするのも珍しくない

注文住宅は通常10回以上の打ち合わせを重ねます。1回の間取りプランで決まることはありません。

以下のような項目で細かくスケジュールを分けて、打ち合わせを繰り返します。

- 間取り

- 内装

- 外装

- 住宅設備

- 照明やコンセントなど細かい部分

- 土地に対する建物の配置や高さ

- 外構(駐車場、フェンス、庭など)

- 住宅ローンなど資金計画

- 地鎮祭に関する内容

- 上棟式に関する内容

着工後に決める項目もあるほどで、契約もしてない状態で間取りプランが決まるケースはないです。

『タウンライフ』の資料請求時に入力した内容で間取りが確定することはほぼありません。

複数回の打ち合わせを前提としていることを覚えておきましょう。

土地が決まってない場合は机上の空論になる

土地が確定してない場合、なおさら間取りプランは参考程度に留めたほうが良いです。

家づくりでは土地の広さや形状次第で間取りが大きく変わってしまうからです。

| ポイント | 左右されるもの |

|---|---|

| 土地の形状(正方形・長方形・三角地など)や坪数 | 家の間取りはもちろん駐車場や庭の配置を左右させる |

| 傾斜の有無 | 斜面がある場合、土地を平らにする工事(宅地造成工事)が必要になり費用がかかる |

| 方角(北向き・南向きなど) | 日当たりを左右させる |

| 近隣の環境(高層建築の有無など) | 日当たりを左右させる |

| 立地(駅チカか都心か地方か) | 土地と住宅にかける予算配分を左右させる |

参考程度でも間取りをもらう価値はある

「間取りプランは参考までに」とお伝えしました。

「『タウンライフ』は使わない方が良い?」と思う方もいるかもしれません。

ただ、個人的には以下のメリットがあるため、使って損はないと考えています。

- 情報収集の時短につながる

- 間取りのアイデアが広がる

メリット(1)情報収集の時短につながる

住宅展示場で直接資料をもらいに行くと、営業に捕まって1時間以上のトークは確定です。

例えば、5社に資料請求する場合、資料請求にかかる時間は以下のように変わります。

| 住宅展示場で取得するパターン | タウンライフで一括請求するパターン |

|---|---|

| 1社:1時間×5社=5時間かかる | 10分程度で資料請求可能 |

住宅展示場の場合、断りづらい雰囲気もあるため、営業トークを最後まで聞かざるを得ません。

無下にもできないため適当な相槌も必要になるため、気疲れもします。

その点、『タウンライフ』の場合は自宅でスマホやパソコンから必要事項を入力するだけ。

「まずはカタログなどがほしい」という場合は、『タウンライフ』が手っ取り早く手に入ります。

メリット(2)間取りのアイデアが広がる

間取りプランをもらうことで、以下のように間取りのイメージが膨らんでいきます。

「こんな間取りのやり方もあるのか」「ここはもっとこうした方がいいよね」

参考とはいえ、資料を取り寄せた段階で間取りプランをもらえるのはメリットです。

具体的なイメージやこだわりを持っていた方が実際の打ち合わせもスムーズ。

各ハウスメーカーにおける間取りの特徴なども掴めて、ハウスメーカー選びの参考にもなります。

『タウンライフ』を上手に使う2つのコツ

間取りプランが届く便利な『タウンライフ』を、更にうまく活用する方法が2つあります。

具体的には以下のとおり。間取りプランを取り寄せを検討している方はぜひ実践してみてください。

- メールでやり取りしたい旨を書く

- 資料請求する会社は3社〜5社に絞る

電話に出られない時、メールでやり取りしたい旨を記載

ハウスメーカー側は『タウンライフ家づくり』経由で見込み顧客の獲得を狙っています。

契約に繋げるため、ハウスメーカーの担当の方から電話がかかってくる可能性も…。

電話が来る確率は17%〜22%(ネット調べ)。10社中2社から確認の電話が来ます。

電話が苦手な方は、要望欄に「メールでのやり取りを希望」と記載すると便利です。

煩わしい電話のやり取りを無くせて『タウンライフ』をより便利に使えます。

意思疎通がうまくできないハウスメーカーもあぶり出せる

注文住宅を建てる際は、営業や設計担当と何度も打ち合わせをします。

家づくりでは意思疎通が何より大切。

もし要望を無視して電話する会社がいたら、意思疎通ができない会社と判断。

注文住宅の建築を依頼する候補から外すのが無難です。

資料請求する会社は3〜5社に絞る

家づくり計画書のフォームを進めていくと、条件に合うハウスメーカーが自動で絞り込まれます。

10社以上ヒットする場合もありますが、資料請求する会社は3〜5社に抑えましょう。

大量に資料請求しても比較しきれず、結局悩んでしまうからです。

各ハウスメーカーとのやり取りも増えるため、手間がかかります。

3社、多くても5社程度に絞ったほうが比較検討しやすくなるでしょう。

まとめ

家づくり計画書のフォームで「未定」を選ばない。

これが『タウンライフ』で間取りをもらうたった一つのコツです。

「未定」が多いと、間取りを考えるハウスメーカーが「建てたい家」を想像できません。

結果、タウンライフで家づくり計画書を請求したが「間取りが来ない」ということになります。

なるべくご自身の条件に沿って家づくり計画書のフォームを埋めるようにしましょう。

「そうは言っても希望の階数や間取り、予算なんて分からない!」

…という方は記事で解説した入力ガイドを参考にすれば問題ありません。

記事内の入力ガイドを見つつ、家づくり計画書のフォームを埋めていきましょう。

【PR】タウンライフ

コメント